作为中部产煤大省,安徽近年来致力于建设面向“长三角”的新型能源基地,并将此作为参与“长三角”区域合作发展的重要举措。从单纯采煤到发展坑口电厂,从煤电一体化到煤炭物流,再到“走出去”找资源,我省煤炭产业链在不断延伸,皖煤品牌的内涵在嬗变。

煤炭开采,力保安全与高效

2001年到2011年,淮南矿业用数字铸下辉煌:

煤炭产量从1700万吨增至6751万吨,增长近4倍;

资产总额由136亿元增至1260亿元,成为我省首个资产突破千亿元的企业;

百万吨死亡率下降40倍,远远低于省里和国家的控制水平……

数字见证跨越。淮南矿业的崛起是我省煤炭行业跨越式发展的一个缩影。最近十年,全省煤炭行业主动适应宏观经济形势变化,以结构调整为主线,以改革创新和科技进步为动力,着力打造本质安全和绿色高效矿井,行业面貌发生深刻变化:

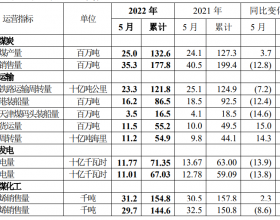

煤矿数量大幅减少,煤炭生产集中度大幅提高。目前,全省矿井数量由2000年的957对减少到155对;生产能力由5557万吨增加到1.58亿吨;单井生产能力由5.8万吨上升到102.2万吨。

安全事故大幅减少,规模和效益大幅提高。全省煤炭生产百万吨死亡率由十年前的2.74下降到0.292,下降89.3%,煤矿重特大事故得到有效控制;煤炭产量增长1.86倍,煤炭主营业务收入增长18.5倍,四大矿业集团资产增长9.8倍。

资源浪费大幅度减少,资源综合利用水平大幅度提高。与十年前相比,我省煤炭回采率已从54%提高到2011年的65%,煤矸石综合利用率由30%提高到80%,煤矿瓦斯抽采量和利用量分别增长13.4倍和10.4倍。

去年以来,我省煤炭行业继续保持平稳快速发展势头。不久前召开的全省煤炭行业管理暨煤矿安全生产工作会议传出消息,2011年,全省生产原煤1.37亿吨,同比增长4.1%,产量居全国第七位。煤炭企业实现销售收入1453.1亿元,同比增长36.4%;实现利润75.7亿元,同比增长24.8%。自2006年1月6日以来,我省已连续6年未发生重大及以上煤矿生产安全事故。

开采能力和生产效率的提高,得益于坚持不懈的投入。 “十五”以来,全省累计投入资金850亿元,建成21对数字化、现代化矿井,改造15对老矿井,实现技改扩能1900万吨;累计投资300亿元技术改造资金,完成瓦斯治理、水害防治等一批重大安全技术改造项目。

沿着本质安全、绿色高效之路,我省煤炭工业发展从量变到质变。2011年,3家省属煤炭企业全部登上中国企业500强榜单。其中,皖北煤电的位次较上年跃升51位。

化煤为电,延长拉宽产业链

“不能光卖煤,原材料的消耗永远肥不了人。必须延长产业链,把煤炭文章做好,煤的产业做大。 ”十年前,面对如火如荼的煤炭生产形势,省委、省政府主要领导非常冷静。

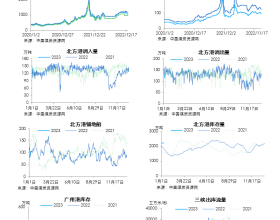

依托煤炭基地,发展电力产业,变卖煤为卖电,我省“建立能源产业基地,实施皖电东送”的战略构想应运而生:利用本省丰富的煤炭资源,加强煤电基地建设,向华东输送电力。

经过近十年建设,“皖电东送”成效已显现。到去年底,“皖电东送”一期工程已累计输送电量1705亿千瓦时。二期工程项目也取得重大突破。作为我国第二条特高压交流输电项目,“皖电东送”淮南至上海特高压交流输电示范工程已获国家发改委核准并开工建设。