为提高商品煤质量,2013年国家能源局起草《商品煤质量管理暂行办法(征求意见稿)》,文件一经推出,即遭遇五大电力集团为首的电企反对,在争论一直未能出炉。

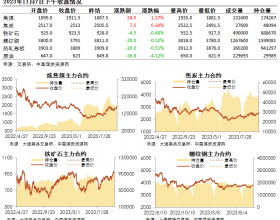

随着中国国内煤炭产业的"黄金十年"走到尽头,进口煤炭的总量虽然不大,但对国内价格的利空杠杆作用却非常明显,对国内煤炭市场产生了巨大冲击。由于中国进口煤炭中有相当一部分是褐煤,因此褐煤进口高增长尤为引人诟病,批评者普遍指责"国内电厂大量采购低价低质进口煤",认为这是"劣币驱逐良币",不仅大大加重了国内优质下跌的压力,而且成为国内大气污染的重要来源。

由于该《办法》会对20%进口煤产生限制,被认为是为了限制煤炭进口缓解中国煤炭市场压力。虽然有专家表示"限制煤炭进口"是对政策的误读,政策是在给商品煤质量管理设置'标尺',并非救市行为,但也有专家指出即便是劣质煤的进口也不应该被限制,将长期高位运行。

运销协会副会长于秀忠认为,进口煤炭所谓的冲击主要原因在于国内产煤、用煤区域的不平衡,用煤区域煤价相对偏高,进口煤对东部沿海省份影响较大,冲击是局部的。中国煤炭市场"长期供应不足,短期市场宽松",国内煤炭产能将稳中有降,进口煤炭量会长期高位运行。于秀忠对限制煤炭进口的意见并不认同,他认为,进口煤炭有利于中国煤炭的稳定供应。

对于限制劣质煤进口,实际上是隐含地认定劣质煤利用技术停滞不变,必须通过限制使用高硫、高灰、低卡,方能达到减少污染排放的目的。

实际上,劣质煤利用恰恰是技术创新活跃的领域。近10年来,煤炭价格持续猛涨和政府控制污染排放力度加大双重压力已经有效地激励了燃煤火力发电厂等煤炭消费企业的技术创新。著名煤炭贸易专家黄腾曾表示,通过近几年技术的改革,中国对劣质煤的使用已经走在世界前面,随着指标高的煤不断减少,世界上许多国家都在研究使用价格低的劣质煤,如日本和韩国。黄腾认为,中国不应加以限制,而是应该鼓励进口"劣质煤"。

很显然,如果关上煤炭进口的大门,或抬高煤炭进口的门槛,一个必然的结果便是,煤炭用户为此将付出更高的费用。这样一来,似乎维护了煤炭生产企业的利益,但下游企业只能将成本转移到它的产品上,最终只能由终端消费者来承受。