中国正面临着严峻的环境问题,与其他发达国家后工业化时代才出现此类问题不同,中国则发生在工业化进程中,如何平衡好发展与环境的关系,是摆在中国主体能源选择面前的难题。根据中国国情,在相当长的一段时期,煤炭将继续保持主体能源的地位,但需要通过经济、法律等手段实现其清洁生产与利用以解决环境问题。

对煤炭能源主体地位的质疑

建国60多年来,素有“工业食粮”之称的煤炭始终扮演着中国能源老大的角色,甚至1952年消费量占比达到95%的历史最高点,即使是最近十年,也从未低于65%。但是,随着近年来日趋严重的环境问题,对煤炭主体能源地位的质疑声此起彼伏。

环境压力对煤炭地位的质疑

2014年1月,中国雾霾平均天数为1961年以来最多的月份。全国10省市发生了连续高强度的雾霾污染。许多研究机构称煤炭的开采与利用是造成生态恶化的罪魁祸首。

在煤炭开采方面,目前全国已积存煤矸石约35.5 亿吨,占压土地约7500 公顷,年新增3~3.5 亿吨。不仅如此,全国每年采煤排放矿井水约45亿吨,排放矿井瓦斯约100 亿立方米,地表塌陷面积63万公顷,造成地下水位大面积下降。在煤炭消费方面,据2009年统计资料,火电、焦化、钢铁、建材高耗煤行业SO2排放约1605万吨,CO2排放32.54亿吨,煤尘排放729万吨,分别超过全国上述污染物排放总数的50%以上。同时,火电和煤化工等行业都是高耗水行业,而这些产业的布局多位于西部缺水地区,产业发展对当地水资源影响不可忽视。

为了应对日益严重的大气污染问题.2013年9月,国务院发布《关于大气污染防治行动计划》指出:到2017年,京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右。十条具体举措还明确,2017年煤炭消费占比降至65%以下。

环境压力以及国家能源政策的调整令许多人士做出煤炭主体地位动摇的判断。

清洁能源兴起对煤炭地位的挑战

伴随全球对清洁能源需求的日益高涨,新能源蓬勃兴起,直接冲击着煤炭主体能源的地位。

根据国家能源发展规划,核电站预计2020年将建成30座,发电能力达到4000万千瓦,年发电量达2600亿千瓦时;风能并网容量累计达6266万千瓦,年发电达1008亿千瓦时;地热发电到2015年达到10万千瓦;到2020年,太阳能发电装机达到5000万千瓦,年发电量1500亿千瓦时;到2015年,煤层气产量达到300亿立方米;页岩气产量到2020年增至1000亿立方米。清洁能源的开发利用,直接替代煤炭的产能约合2亿吨。部分人士开始预言煤炭主体地位将终结,取而代之的是清洁能源。

市场低迷对煤炭地位的拷问

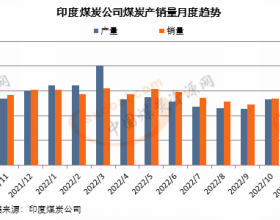

进入21世纪以来,中国煤炭年销售量以超过10%的高速增长,但从2012年起,煤炭销售增速放缓,煤炭市场持续低迷,甚至在2014年初单月增速不足2%,供大于求的问题凸显。至2013年底,全国煤炭产能达46.3亿吨,进口煤3亿吨,而同期煤炭消费量36.1亿吨,供大于求的现状导致煤炭价格一路下行波动。2014年2月底,5500大卡动力煤秦皇岛实际结算价跌至537元,北方七港库存量达2700万吨,达到历史最高值。业内人士忧心忡忡,悲观情绪日益浓厚,甚至感叹煤炭时代的终结即将来临。

选择主体能源的综合考量

主体能源的选择关乎国民经济的可持续发展,要根据国情,平衡好发展与环境的关系,因此,必须建立一套科学的综合评价标准,对各类能源供给从经济性、安全性、生态性和便捷性等方面进行综合比较,以做出有利于中国人民长期福祉的选择。

建立主体能源综合评价体系

对主体能源的选择切不可一概而论、以偏盖全、因噎废食,至少应从以下四个方面来综合评价:

第一,经济性。经济性即能源使用的投入成本与产出效益之比。中国属于发展中国家,发展是社会进步的第一要务,在该阶段,能源的经济性是我国作为发展中国家应着重考虑的。

第二,安全性。安全性包括两个层面的内容,一是要站在国家宏观层面评估能源自给自足或能源地缘政治的问题;二是能源自身生产安全问题,即在能源的生产、运输以及使用过程中对于人类生命财产的损伤情况。

第三,生态性。所谓能源生态性是指能源在生产、运输、使用过程中对于自然环境的破坏程度,也即能源与环境的统一性。

第四,便捷性。通常与能源的经济性相结合,是指能源的获取和利用的方便程度,表现为技术经济的可行性。

其它能源的“四性”分析

根据上述评价标准,对其它替代能源进行分析比较,有助于我们做出正确的选择。中国的化石能源结构特点是富煤、缺油、少气,其中煤炭资源储量占94.11%,天然气占3.07%,而需求量巨大的石油资源却仅占2.82%。

2013年底全国核电装机1461万千瓦,当年发电量1121亿千瓦时,设备平均利用时间7893小时。其经济性和便捷性也都较好,但核废料处理技术不成熟,且其安全性以及生态性广受质疑。前苏联切尔诺贝利核电站事故,直接损失120亿美元,7000人死于核污染,1000公顷森林死亡。福岛核电事故更加剧了人们对于核电的恐慌情绪,全球针对核电站建设的抗议活动时有发生。目前核能占我国能源消费结构比例不到1%,且未来大规模发展核电仍有较大不确定性。

光伏发电的安全性和生态性有一定优势,但光伏发电不仅存在着能量密度低、占地面积大,受到太阳能资源地域限制等问题,其经济性目前困扰着包括发达国家在内的政府。德国对于光伏的电价直接补贴为每度50欧分,由于过高的财政负担,2012年,议会决定降低补贴29%。作为发展中国家,若要大规模发展光伏发电,在当前的发电成本下,巨大的财政补贴也是政府难以承担的。

我国风能的安全性、生态性均佳,但由于风能的并网技术尚未成熟、运行成本高,且风电站的建设受到自然环境的制约,具有“靠天吃饭”的明显弱点。中国目前是世界第一风电大国,到2013年年底,风电装机已达到91.4GW,占全国电力装机容量的6%,但其平均有效利用时间仅为2080小时,大大低于火电的5012小时,2013年风电发电量为1400亿千瓦时,仅占全国发电量的2.7%。风能要大规模替代燃煤发电,还有待储能、智能电网等技术的突破。

水电是一种重要的清洁能源。2013年我国水电装机已达2.8亿千瓦,规划到2020年我国水电装机容量至少要达到4.2亿千瓦,这已经占到我国经济可开发装机容量5亿千瓦的84%。不仅如此,大规模水电站建设对于地区生态、气候和地质的影响是不容忽视的。因此,从发展的潜力和生态性上来看,水电也无法替代燃煤发电的主体地位。

美国页岩气的开发带动了一场页岩气革命,也促进了美国加快实现能源独立。据估计,我国页岩气资源量中值为30.7×1012M3,居世界第一,但由于其开采技术不成熟、开采成本过高以及水资源用量过多等方面的原因,大规模开发尚待时日。

综上所述,尽管发展核能、太阳能、风能、水电、页岩气等,一定程度上对煤炭能源有所替代,但在相当长一段时间内还无法撼动煤炭在中国的主体能源地位。

煤炭工业发展的自身优势

在我国已探明的化石能源贮量中,煤炭占94%,处于绝对优势,煤炭储量居世界第三。近十四年来用于煤炭采选、生产和供应方面的投资31818亿元,占到能源工业总投资的20%,大型煤炭企业开采技术已居世界前列,由此带来的煤炭开采的经济性、便捷性均有较大优势。

在煤炭资源利用的安全性上,一方面丰富的煤炭资源储量是保障我国能源自给自足的可靠基础,2013年我国石油对外依存度达到58%,但正是由于我国自身具有大量的煤炭资源,我国总体能源自给率仍达到了90%;另一方面全国煤炭百万吨死亡率由2005 年的2.81 下降到2013 年的0.293,下降了近90%。随着科技的发展,开采技术的不断提升,煤炭开采的安全性也将进一步提高。特别是国有大型重点煤炭企业的安全生产记录已达到或超过了美国等先进国家水平。

以神华为代表的中国大型煤炭综合能源企业更是致力于煤炭生态性的发展,在煤炭开采方面,发展绿色开采,保水开采、伴生资源综合利用等技术,部分矿区植被覆盖率提高近50%,矿井水不仅实现了零外排,还供应了矿区超过95%的水资源;在煤炭利用方面,已掌握了百万千瓦级超超临界等一系列高效低排放的燃煤发电技术,氮氧化物、二氧化硫和烟尘等各项指标已接近或达到了发达国家水平;在煤炭转化方面,开发了煤直接液化、煤间接液化、煤制烯烃等一系列化工技术,到2020年煤制油规划产能为3000万吨/年,煤制气规划产能为500亿立方米。

然而,煤炭资源利用的生态性在国内外依然饱受诟病,也是制约煤炭资源进一步利用与发展的瓶颈,这正是中国作为发展中国家在发展过程中自身面临的重要问题。而在中国,选择煤炭作为主体能源,不仅是中国能源禀赋的需要,也是中国现阶段发展的需要。生态问题是发展中的问题,应通过政策、法律以及科技等手段,减少煤炭开采使用过程中对于生态的影响,从而实现以较少的代价取得更大的社会效益。

解决中国煤炭工业发展生态问题的思考

煤炭带来的生态性问题是发展过程中的问题,其根本原因是粗放型发展模式导致轻视环境所致。对此,应该从法律层面、政策层面、技术层面破解煤炭工业发展中的生态难题。

完善煤炭清洁生产和利用的法律体系

中国现有的与煤炭生产利用相关的法律、法规中,对于煤炭的生态性涉及较少且不成体系。首先,我们应借鉴发达国家经验,厘清国家立法机构与政府部门在生态保护中的定位,摒弃“政策代替法律”的做法,从国家立法的高度重视清洁煤的使用并展开顶层设计。中央政府应当充分发挥行政立法和政策制定功能,各级人大和政府在法律赋予权限内查遗补缺,分别致力于地方立法和单行条例的制定;其次,法律规定要具有可操作性,应细化处罚条款以避免误解,利于执行。在加大处罚力度的同时,还应对煤炭清洁生产和利用的各类技术经济行为予以保护,既要明确各类煤炭生产、消费企业的主体责任,还要明确政府的监督责任,力促所有企业依法公平开展清洁生产和利用;第三,完善法律法规执行过程中的监督管理,在发挥各级政府“看守人”作用的同时,避免剥夺市场主体的自主选择权,通过法律手段、利益机制引导企业作出理性选择。

加强煤炭清洁生产和利用的政策引导

实现煤炭的绿色生产与使用,必将增加煤炭生产与消费企业的成本,因此,应该加大政策引导,通过利益机制,鼓励煤炭生态发展。

一是改变对企业的业绩考核方式,减少反映经济增长规模的指标,增加煤炭生态性的考核比重。创新生态性绩效评价方法,将生态投入作为经济增加值调整项,引导企业经营行为的转变,实现保护生态的目的;

二是通过制定财政、税收优惠政策,鼓励企业发展循环经济、低碳经济和生态经济。建议国家对煤炭生产、消费企业的环境投入,在达到节能减排标准的前提下,实行所得税前加计扣除。对于煤炭生产企业,提高生态复垦的税收优惠力度,用水价推动水的循环利用,从煤炭生产端减少对生态的破坏;对于煤炭消费企业而言,应建立节能减排的补偿机制,由于火电是我国煤炭消费的主体,电煤消费占煤炭消费总量的60%左右,因此,对建设清洁高效大机组应给予政策优惠,通过节能调度、环保电价补贴、税收优惠等措施引导燃煤发电企业实现近零排放。

三是针对我国环境欠帐较多,急需弥补的实际情况,鼓励企业建立煤炭生态专项基金,并给予一定的税收优惠。

大力推广煤炭清洁生产和利用新技术

煤炭的清洁生产和利用分别从源头和出口两端提高煤炭的生态性。两者结合有利于培育绿色、循环、低碳的现代产业体系。

(1)加强煤炭生产全过程的管理,推动绿色开采技术应用。

下述领域应优先考虑绿色技术的推广:

——加大瓦斯探测力度,合理收集并利用瓦斯;

——加大对于煤矸石的应用研究,本着“物尽其用”的原则,加大煤矸石与煤泥混合发电以及煤矸石在建筑方面的应用;

——推行矿井水的净化技术,提高矿井水的利用;

——拓展矿井复垦与填充方法,推广低炭矸石填充,减少地面沉降以及地表破坏;

——坚持“输煤、输电并举”,统筹煤炭和电力调运布局,优化输配方式;

——加大煤系伴生产品收集利用的研究力度,减少煤炭废弃物排放,提高煤炭资源的综合利用程度,提升煤炭附加値。

(2)加强燃煤电厂管理,推动清洁发电技术的应用。

加大电力企业设备技术改造力度,鼓励清洁高效大机组建设,夯实节能减排基础;推行“密闭运行、自动控制、高效燃煤、小空气过剩”技术,提高煤炭利用效率;研究并推行炉内高效协同脱除技术,对脱硫、脱硝、除尘系统进一步提效改造,加入脱汞技术,降低污染物的排放;研究电煤炉渣的回收及利用技术,推动残余能源的提取,减少排放。

(3)进一步推动现代煤化工的有序发展

新技术的发展为煤炭清洁高效利用奠定了可靠的基础。对于新兴的煤化工产业,一方面,统筹规划发展不同产品技术路线,合理规划煤化工布局,实现煤化工的有序良性发展;另一方面,统筹协调,推行煤基多联产和IGCC技术,发展风电与煤化工多联产,提高煤炭能源的综合利用效率;第三,利用化工技术将高碳的煤炭转化为相对低碳的油或化工品,便于集中捕获和封存高浓度的CO2,从而真正实现煤炭清洁低碳转化和利用。