从“沸点”到“冰点”的煤炭业让深陷其中的煤企苦不堪言:身肩沉重的“历史包袱”,只能寄希望于减轻税负;纠结于资金紧张的困局,又不得不踏入“越限越超的怪圈”里。

历史包袱沉重

残酷的市场考验下,山西煤炭企业包袱沉重的历史性问题最为凸显。同煤集团是其中的典型代表。令这个成立60多年的老煤企无法回避的首先是那些资源濒临枯竭的老矿。据同煤集团相关负责人介绍,并不是宁可亏损也要养着这些老矿,而是由于缺乏相关退出政策支撑,资源枯竭矿破产后,企业自身难以解决社会职能分离及人员彻底分流安置问题,所以无法实现正常退出。

另一个老生常谈的话题就是同煤集团80万职工家属所带来的人员负担和企业办社会负担问题。“老企业职工多,人工工资在成本中占比就很高,而且供水、供暖、物业、卫生等都是企业负责。”同煤集团永定庄煤业有限公司党委副书记、纪委书记左福喜打了个比方:“同样的煤价,能跟别人竞争吗?这就是让八十岁老汉背一袋面,跟人家年轻后生跑,那能赛过?赛不过。”据统计,2014年,同煤集团企业办社会机构404个,员工2.9万人,年净支出39.5亿元。

事实上,不只是同煤,煤炭业“黄金十年”以来,山西的各个煤炭企业都承担了非煤项目投资、绿化、扶贫、城市建设等五花八门的社会责任。曾有媒体指出,向煤炭伸手要钱几乎是山西很多地方政府和行业主管部门的惯性思维,涉煤收费是很多市县的收入来源和承办大型活动的“钱袋子”。

尽管去年山西声势浩大的“清费立税”工作使这种局面有所改观,但由于有些地方财政困难,煤炭企业还是承担着很多社会责任。“我们每年担负着很大的社会责任。比如县城绿化和公园维护,许多河道、公路等大型的卫生清理都是我们承担;还有一些医院、学校、公路的建设,我们也投了一部分资金。”山西晋盂煤业(集团)有限公司(下称“晋盂集团”)董事长韩爱忠告诉本报记者。

资金链难以为继

目前,融资难、融资贵问题正成为煤炭企业的软肋。由于山西省煤焦钢等行业均为产能严重过剩行业,银行对其实施严格信贷政策,甚至出现抽贷,企业不得已只能采取债券、票据、私募等方式融资,还贷付息压力加大。根据本报记者掌握的一份内部资料显示,山西省属煤炭企业今年一季度的平均负债率已经超过80%,财务费用同比增长近10%。

当然,煤炭企业的资金链问题并不完全是履行社会责任所致,煤炭资源整合中的大量融资以及随之剧增的财务费用都加剧了企业的困境,而且采访过程中,本报记者发现煤炭资源整合后存在的一些遗留问题尚未得到处理。比如晋盂集团目前有五座停工矿井,都是兼并重组后由于受资源储量、地质条件限制,致使改扩建投资远大于以后开采煤炭的收益,加之这些矿井适宜露天开采,因此一直停工不能建设。而停工期间需要支付占地费、矿井维护费、人员工资等费用,一年约1000万—1500万元,五个矿井每年至少需要5000万—8000万元,直接加重了企业负担。

就是在这种资金链极度紧张、市场形势极为困难的情况下,2014年2月铁路运费平均价吨公里提价1.5分后,今年2月又提价1分,煤炭企业只能被动承受铁路运费一涨再涨的压力。属于政府收取的铁路建设基金更受诟病,设立24年的铁路建设基金初衷是用于解决“八五”期间国家计划内重大铁路工程资金短缺问题。政府有关部门曾几次动意取消,但屡屡延期。中国铁路总公司成立后,这项由公司代理国家收取的费用更失去了正当性。今年全国两会上,就有多位矿业界代表建议政府尽快取消这一收费项目。

调低煤炭增值税也是煤炭企业广为呼吁的一大问题。煤炭企业税负重是历史性问题,特别是煤炭增值税占总体税负的50%以上。2009年煤炭经济形势好时,增值税提高到了17%,现在极度困难的情况下,增值税尚未调整。有消息称,财政部正在研究将煤炭增值税税率下调至13%,但目前尚未公布。

此外,就山西而言,采矿权价款及由此衍生的资金占用费同样令企业不堪重负。并不是说采矿权价款不应缴纳,而是根据山西省政府187号令及有关规定,采矿权价款不是按煤矿实际可采储量计收,而按保有储量计收,但煤矿实际可采储量与保有储量往往差距悬殊,特别是一些兼并重组保留矿井能采的均是一两层煤,不能采的煤层储量比能采的多好几倍。如果无法一次性缴纳价款,分期缴纳还需要承担不低于银行贷款利率水平的资金占用费。由此产生的高额价款、资金占用费和巨额银行利息成为企业不能承受之重。山西省今年4月1日启动的“减负60条”已提出缓缴2015年采矿权价款,但煤炭企业需要在缓缴期内承担资金占用费。接受本报记者采访的多家煤企呼吁,采矿权价款是在煤炭产业兴盛时制定的,现在煤炭形势已发生变化,如果能够按照每年实际可采储量缴纳价款,将为企业节省大量资金,实实在在为企业减负。

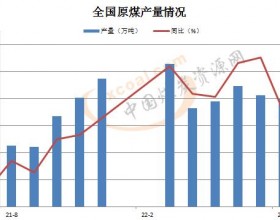

限产保价难

此轮煤价下跌根源在于产能过剩、供需失衡,减少供给、限产保价本是煤炭行业应对危机的不二选择,国家发改委、国家能源局等主管和监管部门的限产令也是接二连三。但在煤炭企业亏损日益加重的形势下,有禁不止甚至越限越超的情况在多省频繁上演。

“要减产得大家都减才行,一家减就给别人增加市场份额了,对于市场来说还相当于没有减。”山西省一位大型煤企高管指出,煤企限产遭遇“囚徒困境”。早在2011年年底煤价就开始下行,产能过剩的问题已经显现,但煤企担心单方面限产丢掉市场,都希望其他煤企减产,自己增产、降成本抢市场。

目前来看,煤企不减产已经不仅仅是为了保市场,更重要的是保稳定。虽然生产亏损,但停产后可能亏损面更大。“我们在忻州王家岭的一个500万吨矿井,一吨煤大概亏四五十块钱,但不生产又不行,财务成本、工人工资乃至矿井维护都需要现金流,停产只能亏得更多。所以,硬着头皮还得保障现金流。”前文所述山西大型煤企高管说。

总之,仅仅个别省份和企业控制产能,难以突破“囚徒困境”,严格执行限产政策的同时,如何加强行业监管、行业自律以及煤炭主产地之间的协调,避免“控产”过程中加剧恶性竞争是煤企脱困的一大难题。

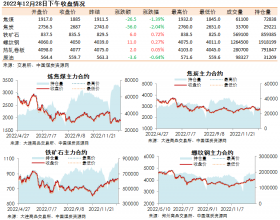

限产保价有难度,有煤企人士建议国家发改委等主管部门研究出台煤炭最低限价。煤炭市场“黄金十年”期,国家曾出台重点电煤合同等一系列临时限价措施,压缩煤炭企业利润空间,维护煤电市场平稳运行。在当前煤炭企业已到生存边缘、价格跌破成本线的形势下,可考虑将下水动力煤平仓最低价明确为不低于0.1—0.12元/大卡(5500大卡约550—660元/吨).