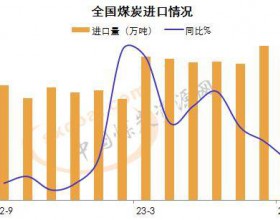

安徽省统计局最新数据显示,2015年,安徽全省规模以上工业企业消费原煤17140万吨,比上一年下降2.1%。煤炭价格也持续回落,降至2012年以来的最低点。煤炭行业经营日益困难,2015年,全省煤炭行业主营业务收入1111.4亿元,比上一年下降11.7%;税金总额63.2亿元,下降18.2%。

曾经有多辉煌,如今就有多落寞。日前,国家发改委主任徐绍史表示,在去产能方面,准备先从钢铁和煤炭两个行业入手。这意味着,在安徽,除了四大煤炭企业,还有钢铁、水泥等一批将要被处置的“僵尸企业”。

煤炭“四大金刚”任重道远

经过多轮洗牌,安徽煤炭行业“四大金钢”盘踞皖北与江淮之间。安徽省淮南矿业、淮北矿业、皖北煤电、国投新集四大集团煤炭产量占全省煤炭产量的96%。安徽省煤炭资源较丰富,煤炭储量位居全国第六位。

此次煤炭行业调整并非首次。早在上世纪九十年代,煤炭行业也经历过一次过山车式下滑,1997年全行业实现利润50.6亿元,但一年之后全行业却亏损了4.26亿元,1999年亏损额达18亿元。随后国家采取了坚决关闭小煤窑的强制措施,1998年—2001年,全国共淘汰出局5.8万个煤矿,占到当时中小煤矿总数的73%。2002年,煤炭行业在全国大幅削减产能的情况下实现了反转,在经历了随后8年内累计3.1万亿元巨额投资,迎来了之后的“黄金时代”,又埋下了产能过剩的“种子”。

“2000年时大家公认好日子至少能过10年,但现在看,10年都还没到,这个行业太残酷了。”刚从井下上来的淮北矿业集团祁南煤矿矿工张三立感叹。

但实际上,如果放在一个封闭的单独空间内,安徽煤炭产能并不过剩。

从产量上看,2015年受淮南矿业增产影响,安徽全省煤矿产量平稳增长,规上工业企业原煤产量13404.2万吨,比上一年增长5.4%,增幅居中部第一位、全国第二位。在需求方面,2015年,安徽全省规模以上工业企业消费原煤17140万吨,需大于供。不过受全国产能过剩影响,安徽规上工业原煤消费比上一年下降2.1%,在统计监测的39个工业行业中,有20个行业原煤消费量下降。煤炭价格也持续回落,降至2012年以来的最低点。

覆巢之下安有完卵。安徽煤炭进入“四大金钢”时代,进一步压缩淘汰落后产能的空间十分有限。安徽煤炭集中度高,关闭小煤矿能够腾出的产能有限。数据显示,国内年产在30万吨及以下的小型煤矿的数量和产能分别占总数的71.5%和12.2%,但安徽自行加压,截止到2015年年底,年产30万吨的小煤矿已经要求全部关闭。2015年安徽淘汰落后产能名单中,已经没有煤炭企业身影。

这意味着,安徽煤炭行业去产能,只能在“四大金钢”身上下工夫。记者调查发现,2016年,对于安徽来讲,煤炭行业去产能面临两大难题,首先引导衰老矿井退出,减少无效产能。由于国有老矿退出机制仍未出台,大量资源即将枯竭或者已经枯竭的老矿由于人员无法退出,产量大幅衰减,亏损不断增加,仍在艰难维持。其次,就是引导“僵尸企业”,尤其是部分整合矿井有序退出。由于市场急剧下行,部分在建矿井面临资金短缺、断裂,甚至投产即亏损的局面。 最终问题归结到,人往哪里去?

“由于前一阶段行业高速发展,企业里集聚了大量的人力资源。而按照现在的产能容量,用不了这么多人,只能对人员进行分流,这也是‘去产能’的核心。”杨军说,皖北煤电在人员分流中,很多员工去了汽车、家电生产企业,以及快递等服务业,这些富余的人力资源,都有他们的比较优势,只是目前没有合适的位置。

史学忠原是皖北煤电祁东煤矿修护区的一名巷修工,在煤矿工作已有12年。一听说矿上要成立快递公司,史学忠就一直在关注,多次到人力资源部了解相关政策。“现在企业有困难,大家心里都清楚,我们都留下只会让日子更难过,企业真垮了大家都没饭吃,一样要出去谋生路。”史学忠说,“企业给咱们的政策还是很优厚的,对于转岗创业的员工每月补助1250元,这样扣除四险一金,还有剩余,我们养老有保障了,我今年才35岁,可以放心地出来闯一闯。”

针对职工分流,淮北矿业、国投新集也推出针对分流人员的专场招聘会,目前三家企业已分流和内退人员达数千人,占总员工人数的15%以上。一家煤炭企业分流千余人,对于一个总人数达数万人的老国有煤炭企业而言,显然还是杯水车薪,挑战还在后面。

“一钢独大”,钢铁去产能“火中取栗”

“247票赞成,5票反对,1票弃权。”2月17日中午,关系到马钢(合肥)公司近5000名职工切身利益的安置分流方案,经由公司职代会表决终于通过了。此前,这个方案曾出人意料地被否决。2016年春节前,马钢股份公司发布公告称,其旗下合肥钢铁公司的钢铁冶炼及长材生产线将关停。在钢铁行业去产能的大趋势下,这座有着近60年历史的钢铁公司,“关停”成为其不得不面临的抉择。

马钢(合肥)公司,前身是合肥钢铁厂,是安徽省属大型钢铁联合企业,1958年建成投产,诸多原因造成连年亏损,2006年年初,马钢股份公司与合肥市工业投资控股公司合资重组原合钢集团公司钢铁主业,成立马钢(合肥)公司,至此,安徽本土钢铁企业由“两大家”直接并为一家。

但重组并没有改变马钢(合肥)公司命运。合肥公司重组近10年来,在钢铁行业不景气的大环境下,虽然也实现盈利,并且先后投入3.5亿元对环保设施进行升级改造,以此缓解“城市钢厂”对周边环境的影响,但距离社会期待仍有较大距离,就在马钢集团总公司与安徽省和合肥达成协议,准备整体搬迁合肥公司之际,钢铁行业产能过剩凸显,合肥公司搬迁再次延期,其转型升级一波多折,注定夹杂着许多无法回避的纠缠与曲折。

2013年12月,在当时召开的合肥市大气污染防治工作会上,合肥市政府决定,要狠抓排污减排,强力推动工业治污,立即停产马钢(合肥)公司等企业,合肥市环保局于2013年12月21日向马钢(合肥)公司下达停产通知。为了解决环保问题,马钢(合肥)公司2013年已经关停了污染较重的1座高炉、1座转炉和1座焦炉,产能削减1/3,但由于产能大幅削减,合肥公司1—8月份已累计亏损1.39亿元,生产经营形势十分严峻,关停后遗症随即出现:员工生存又摆上日程,令马钢(合肥)公司所在地政府——合肥市政府不得不直面对待。

两害相权取其轻。2014年马钢集团与合肥市达成协议,马钢(合肥)公司具体实施的多元发展项目包括:一是开工建设1条热镀锌和镀铝硅生产线、1条半自动化包装线及配套设施。二是新建城市矿产项目。三是新建住宅产业化项目,包括住宅产业化和大型钢结构。四是新建钢材仓储交易项目,项目定位于钢材交易、仓储、剪切、配送运输、物流金融、电子商务等,做强马钢和合肥公司在钢材销售、加工方面的业务。五是新建多式联运项目,一期建设3个码头,承接合肥市社会生产生活物资物流运输。六是拟建单晶硅项目。

原定于2014年10月份前关停全部冶炼装置的工作计划向后延迟两年,即到2016年实现关停全部冶炼装置的目标。并按照“先挖渠、后放水”的思路,积极实施淘汰落后、转型发展项目,待具备安置职工的条件后,再关停全部冶炼设备。新建项目全部进入合肥周边产业园区。当时双方希望,一是加快推进淘汰落后产业,二是保护好5000余名职工切身利益,以多元发展项目助推企业转型。

因为安徽钢铁企业只有马钢公司一家独大,“消钢”任务自然落在了这家公司头上。马钢“消钢”难度有多大,上述马钢(合肥)公司一波三折的关停仅仅是序幕之一。据了解,为了关停,合肥市政府掏出了一大笔“真金白银”,以土地置换的方式,从马钢(合肥)公司收回原来的厂房用地。而这块地原属国有企业用地,在马钢公司重组合肥钢铁厂时,合肥财政并未收取一分钱,为了响应去产能号召,合肥市政府不得不下血本。但合肥是省会城市实力雄厚,消解关停职工的能力较强,马钢公司大本营所在地马鞍山市曾以马钢公司立城,属于“工厂式城市”,钢铁产业一产独大,钢铁产业不景气已经波及到整个城市,再去用更大财力支持马钢,显然已经较为困难。

马钢集团公司总经理、股份公司董事长丁毅近期在马钢集团年度职代会上表示,“尽管公司上下付出了艰辛努力,但经营结果很不理想,集团出现巨额亏损。”截至目前,马钢集团尚未公布亏损的具体数字。在此情形下,继续要求马钢公司减少产能,关闭部分生产线,唯一的办法或许只能是“霸王硬上弓”。